Colombia en “estado de coma político”

Llegamos a la mayor paradoja: un Ejecutivo defensor de la Carta del 91, impulsa su reforma por vía de una incierta e inviable Asamblea Constituyente

“El estado reviste la máxima gravedad y el pronóstico es reservado”. Parece un diagnóstico sobre la realidad política colombiana, pero es el primer parte médico de la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá sobre la salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, después del aleve y repudiable atentado criminal que sufrió el pasado 7 de junio en el barrio Modelia en Bogotá. Ese diagnóstico escueto y preocupante no solo da cuenta del presente, sino que describe la forma como la política discurre cotidianamente en Colombia en medio de una violencia ubicua y letal.

Una violencia aleatoria que estalla en cualquier lugar y momento, como los 19 atentados terroristas en la mañana del martes del 10 de junio en Cali y el Departamento del Cauca, que dejaron una dolorosa estela de siete víctimas mortales. Es una violencia que solo la percibimos con esa intensidad amenazante, intolerable y condenable, cuando ella se ensaña en líderes políticos destacados de la oposición, como Miguel Uribe Turbay, o irrumpe mortalmente en las calles de los barrios residenciales y populares de nuestras principales ciudades. Es lo que ha venido sucediendo en la última semana, pero no ha dejado de estar presente en forma soterrada durante muchos años, cobrando la vida de numerosos líderes sociales, 71 durante estos cinco meses, sepultados y olvidados rápidamente, sin piedad y oraciones que velen por sus vidas y sin que por ellos entremos en “coma político” y conmoción nacional.

Por eso solo el criminal atentado contra el senador Miguel Uribe revive en la memoria nacional el fantasma de los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro entre agosto de 1989 y abril de 1990. Entonces vuelven a nuestras mentes las imágenes dantescas de las incontables víctimas del narcoterrorismo de los extraditables. Se imponen las inevitables similitudes entre los jóvenes sicarios contratados para disparar contra Rodrigo Lara Bonilla y Miguel Uribe Turbay. Y hasta algunos periodistas evocan con cierto morbo el sino trágico de la familia Turbay y el asesinato de la madre del senador Miguel Uribe, Diana, por orden de Pablo Escobar, cuando el Ejército intentó rescatarla.

Incluso los noticieros invitan a sesudos analistas y constitucionalistas para que esclarezcan lo que está sucediendo y estos, en lugar de destacar las diferencias sustanciales con el pasado, resaltan las similitudes más evidentes para reafirmar sus convicciones políticas y prejuicios personales. Nos advierten alarmados que no podemos repetir lo sucedido hace más de 30 años. ¡Como si los protagonistas del presente no fueran otros muy distintos y los escenarios institucional y constitucional sean incomparables!

Más allá del “déjà vu” del 90

Todo ello nos conduce al error de concluir que estamos volviendo a repetir la misma pesadilla. Pero la situación actual es muy diferente, aunque las similitudes con la violencia sicaria de ambos jóvenes y la explosión del terrorismo ubicuo nos sumerja en esta especie de déjà vu infernal. Más aún ahora, cuando el Gobierno apela al recurso de promover una nueva Asamblea Constituyente para supuestamente conjurar y superar su actual crisis de gobernabilidad. Sin embargo, es precisamente en este escenario donde estriba la mayor diferencia.

La crisis de finales de la década del 80 y comienzos del 90 fue desatada por el narcoterrorismo de los extraditables y generó una respuesta política inmediata, la del proceso constituyente que, gracias a la alquimia de la séptima papeleta, el movimiento estudiantil Todavía podemos salvar a Colombia y la acción coordinada entre el consejero constitucional del presidente Barco, Manuel José Cepeda Espinosa y el profesor de derecho público, Fernando Carrillo Flórez, se pudo encauzar en las urnas. Por cierto, en forma supraconstitucional, como auténtica expresión del poder constituyente primario y su fuerza política proteica, que desconoció participativamente la Constitución de 1886 y clausuró el ineficiente y corrupto Congreso de entonces, tan parecido al actual.

Ese proceso culminó en 1991 con la Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de la Constitución actual. Es verdad, incorporando a la Carta Política el artículo 35 que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento, coronando así Pablo Escobar su máxima aspiración política-criminal. Artículo que fue derogado en 1997, bajo el Gobierno de Ernesto Samper, cuando el Estado ya había capturado a los hermanos Rodríguez y permitió el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, que entonces había descertificado a Colombia por el proceso 8.000 y retirado la visa al presidente Samper.

¿Crisis constituyente o desconstituyente?

Ahora las circunstancias y el escenario político son muy diferentes y quizás más complejos. De alguna forma, esta parece ser una crisis de carácter desconstituyente, pues su origen está directamente relacionado con una agria e intensa disputa por la interpretación y aplicación de la Constitución del 91 entre el Ejecutivo y el Legislativo. El ejecutivo, empeñado en hacer realidad el Estado Social de derecho y la democracia participativa, decide convocar el constituyente primario por decreto a una Consulta Popular que el senado le negó en medio de una zambra vergonzosa. Una zambra que dejó en vilo no solo la legalidad de esa decisión, sino incluso su legitimidad.

Con esa decisión el Senado desconoció, por dos votos, el artículo 3 de la Constitución: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público” y reclamó para sí esa soberanía con fundamento en otro artículo de la Carta, el 104, negando la convocatoria del Ejecutivo. Así las cosas, la soberanía volvió a quedar en manos de la Nación, como en la derogada Constitución de 1886, por la decisión de dos senadores que despojaron a toda la ciudadanía, el pueblo o constituyente primario de su poder político decisorio de última instancia. Semejante impase desconstituyente de la legitimidad ciudadana no habría sucedido si el Congreso en estos 34 años de promulgada la Constitución hubiese cumplido el espíritu de su artículo 1 que define a Colombia como una “República unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

No hay duda que ese interés general no ha sido promovido y mucho menos defendido por los congresistas durante estos 34 años, pues no han tenido la voluntad política de expedir el Estatuto del Trabajo que les ordena el artículo 53 con sus siguientes principios fundamentales: “Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. Pero los congresistas hicieron todo lo contrario con la aprobación de la ley 789 de 2002 presentada por el Gobierno de Álvaro Uribe, que terminó recortando “beneficios mínimos establecidos en normas laborales”, que hoy intenta restituir la actual reforma, como el pago de horas extras desde la 6 de la tarde y la remuneración plena durante los días festivos.

La paradoja del Estado Social de Derecho bajo el “Gobierno del Cambio”

Ahora estamos bajo un Gobierno cuya principal meta ha sido convertir en realidad el artículo 1 de la Constitución, el Estado Social de derecho, pero paradójicamente tenemos menos Estado en el territorio nacional porque en vastas regiones predomina el neofeudalismo devastador de organizaciones criminales que se disputan a muerte economías ilícitas, desplazan a la población y asesinan a sus líderes sociales, despojándolos de su tierra, esperanza y derechos más vitales.

También su contenido social: salud, educación, vivienda y seguridad está en cuidados intensivos por el bloqueo de sus reformas en el Congreso y la incapacidad del propio Ejecutivo para realizar una gestión pública eficiente, desgastada por numerosos escándalos de corrupción y cambios constantes en su gabinete ministerial, que no puede dar continuidad a sus principales políticas públicas. A ello se suma haber despertado expectativas inalcanzables en cuatro años como la paz Total, “Colombia, potencia mundial de la vida” y la transición energética, más generadoras de frustración que de satisfacción y confianza ciudadana. Dolorosamente, la paz total, su divisa central, se convirtió en una explosión letal de atentados terroristas durante esta semana. Y, para terminar, el Derecho naufraga en un campo de batalla entre el Ejecutivo y el Legislativo, que tiene sumida la política en coma y amenaza convertir la actual crisis de gobernabilidad en una más aguda de legitimidad.

El “sancocho constitucional”

Por eso el decreto gubernamental 0639 del 11 de junio que convoca a la Consulta Popular es una especie de “sancocho constitucional” que trata de reconciliar pensadores políticos irreconciliables como Schmitt, Habermas y Luhmann, según el perspicaz análisis del profesor Carlos Ramírez de la universidad de lo Andes. Y cada vez ese “sancocho constitucional” es más sustancioso, denso e indigerible, pues el Gobierno pretende apelar directamente al constituyente primario, saltándose el Congreso que debe expedir una ley para convocar esa Asamblea Constituyente, según el artículo 376 de la Constitución.

Para burlar ese escollo insalvable, el nuevo ministro de justicia, Eduardo Montealegre, haciendo honor a su apellido, desde la montaña mágica de la especulación constituyente esboza alegremente el siguiente camino: “crear mecanismos que le permitan a un Gobierno avanzar en una agenda social”, pues, explicó, el presidente está “bloqueado institucionalmente por unas mayorías en el Congreso que sistemáticamente se oponen al cambio”.

El camino que tomaría el oficialismo es recoger las firmas del 20% del censo electoral, algo así como 8 millones, para hacer que el proyecto de ley de convocatoria sea “vinculante” para el Congreso y que así no pueda negar la constituyente o incluso vaya directamente a la Corte Constitucional”. Una audaz idea que trata de reeditar la gesta de la 7 papeleta y crear así un hecho político supraconstitucional.

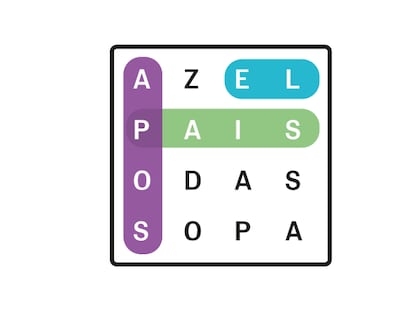

Pero esa imaginación constituyente ignora que la actual coyuntura, pese a las similitudes violentas con la del 90, es totalmente diferente, pues se ha perdido el clima de consenso político y urgencia que entonces existió, generado por la ofensiva narcoterrorista de los extraditables. Por eso la 7 papeleta fue promovida ampliamente por todos los medios de comunicación y no contó con oposición significativa alguna del “País Político” y del Congreso de entonces, que fue clausurado de común acuerdo entre el presidente Gaviria y la Asamblea Nacional Constituyente. Objetivamente eso sí puede calificarse como golpe de Estado y desmantelamiento de la institucionalidad, pero fue celebrado por todos como la única y extraordinaria vía para la salvación nacional.

Ahora sucede todo lo contrario. Por eso la oposición convoca la ciudadanía a las calles en solidaridad con el senador Miguel Uribe Turbay, pero el trasfondo es demostrarle al Ejecutivo su profundo rechazo al llamado “decretazo” y a la impredecible aventura de la constituyente. Así las cosas, llegamos a la mayor paradoja de esta tramoya político-constitucional. Un Ejecutivo defensor de la Carta del 91 y políticamente coautor de la misma, promotor entusiasta de su aplicación en la vida social, ahora impulsa su reforma por vía de una incierta e inviable Asamblea Constituyente. Y, por el contrario, las fuerzas políticas opositoras, que han sido mayoría en el Congreso desde la promulgación de la Constitución, que la han reformado regresivamente en múltiples ocasiones y sin voluntad política para hacer realidad social sus contenidos más progresistas, hoy la defienden y se proclaman sus celosos y mejores defensores, después de haberla engañado y burlado durante 34 años, sirviendo a intereses particulares y no generales.

Del “estado de máxima gravedad” a la gobernabilidad constituyente

Sería relativamente fácil salir de “este estado de máxima gravedad” y en coma en que se encuentra la política nacional, igual que el senador Miguel Uribe Turbay, si ambas partes tomaran conciencia de su responsabilidad histórica. Por parte del Ejecutivo, si abandonara su radicalismo constituyente y su exacerbado narcisismo político, dedicándose a realizar una gobernabilidad constituyente para recobrar así el control del orden público, la seguridad en todo el territorio nacional y cumplir sus políticas y promesas sociales con un gabinete ministerial estable, competente y eficiente, al menos por este año que le queda.

Y, de parte de la oposición, si renunciara a su obsesión del “golpe de estado” con su consigna favorita “fuera Petro” y a su irresponsable delirio de venezolanizar el próximo proceso electoral, pues al no asistir a la instalación de la Comisión de Seguimiento Electoral convocada por el Gobierno y desconocer al presidente Petro como su principal garante, está empezando a recorrer ese escabroso camino y agravando el “coma político” actual.

En conclusión, ambas partes deberían cumplir la Constitución, aprobando una reforma laboral que honre los puntos fundamentales y mínimos del artículo 53 ya citado. Quizás así saldríamos del actual Estado de coma en que se encuentra la política nacional y recobraría su pleno sentido el Estado Social de derecho, como también esperamos que acontezca con el sentido y la vida del senador Miguel Uribe Turbay.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.